ブランド管理の課題を解決する新指標「エボークトセット調査」

ライター:加藤 賢大

公開日:2021年05月17日

| 更新日:2025年06月13日

-

カテゴリー:

-

リサーチャーコラム

このコロナ禍をきっかけに「ブランディング」の重要性が改めて注目されています。生活者の購買行動と意識が変わったことで、ブランドという見えない資産が、生活者の選択に益々影響するようになっているからです。しかしブランド管理をめぐっては、ブランドに対する認識の相違、施策の効果測定の難しさ等、様々な課題があるのではないでしょうか。

今回は、「ブランド」の定義に立ち返りつつ、ブランディングの効果をはかる新指標について、事例を交え解説していきます。

「ブランド力を高めよう」というけれど…

モノに対するニーズや価値観が多様化するなか、ブランド戦略の重要性は増しています。

しかし、「ブランド力を高めよう」「ブランディングで差別化を」と掲げながらも、ブランド管理に課題を抱えている企業は少なくありません。

ブランドの重要性は理解しつつも、年間予算があり達成しなくてはならない目先の数字に追われ、キャンペーンなどで値引きをするなどコスト戦略に走ってしまうというのはよく聞く話です。

一方で、自社のブランドがどの程度、評価を得ているのか、ブランドリフト調査を行ったり、認知度や好意度、購入意向やNPS(Net Promoter Score:顧客ロイヤルティ)を測定するなどして、ブランドを育成する施策を行ってはいるものの……ブランド管理指標が定まっていないため、データを活かし切れていないというケースもあります。

また、せっかくマーケティング調査を行っても、CMやイベントなどの施策がどれだけのリターンを生んだのかなど、短期的なマーケティングの効果を測っておわり、というということもあるでしょう。かけたコストに対する効果測定は大切ではありますが、ブランドを育てるという点では、十分な管理ができているとはいえません。

ブランド管理上の課題は、これだけではありません。

ブランドマネージャーが変わるたびにメッセージが変わってしまうというのは、陥りやすい過ちです。

たとえば、「バーガーキング」は、アメリカでは大人向けのハンバーガーチェーンとして支持されていましたが、あるとき、子ども向けにプロモーションを展開しました。ファミリー層はマーケットとしては大きいので狙いたい気持ちもあったのでしょうが、すでに、そのマーケットにはマクドナルドがいました。結果、既存のファンを手放しただけで、売上やシェアを下げることになりました。これは、ブランドの一貫性を欠いてしまったマーケティングの悪例です。

あるいは、そもそもブランドを重視する文化がなかったり、ブランドというものについて担当者によって解釈が違うこともあります。これでは、選ばれるブランドに成長させることは、なかなか難しいでしょう。

ブランドは生活者にある「記憶」

では、改めて「ブランド」とは何か、整頓してみたいと思います。

「マーケティングの神様」とも呼ばれるフィリップ・コトラーは、ブランドとマーケティングを次のように定義しています。

ブランドとは

個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ 競合する売り手の製品やサービスと区別するための 名称、言葉、記号、シンボル、デザインあるいはこれらの組み合わせ

マーケティングとは

どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探りその価値を生み出し、顧客に届け、そこから利益を上げること

学術的にはこう説明されるわけですが、やっぱりわかったようでわかりません。

そこで、ネオマーケティングでは、次のように解釈しています。

ブランド

商品の志・体験・評判によって記憶されたイメージ

マーケティング

継続して買ってもらえる仕組みづくり

シンプルになったのではないでしょうか。

ブランドとは自社のモノやサービスを「記憶」。記憶してもらうことが重要で、そのために、行うのがマーケティングです。

マーケティングには、「体験」が重要となります。体験にはさまざまなかたちがあります。

そのブランドを使った、購入したという直接的な行為だけでなく、SNSなどを含め広告や記事を見た、周りの人から話を聞いた、使っているのを見たというのも体験です。これらへの働きかけすべてがマーケティグ活動だといえます。

ブランドの浸透と売上は、基本的に比例します。

ブランドがあまり浸透していない段階でマーケティングコストをかけると、売上はあるレベルにまでは到達します。そして、時間とともに多くの人に「記憶」されることで、マーケティングコストは変えずとも、売上は右肩上がりで上がっていきます。

だからこそ、ブランドを管理し、育てていく必要があるのです。

ブランドを育てる新指標

ブランド管理という点で、注目していただきたい新たな指標が「エボークトセット調査」です。

エボークトセット調査は、早稲田大学のマーケティング研究者の恩藏直人氏とネオマーケティングが共同研究し開発した調査スキームです。

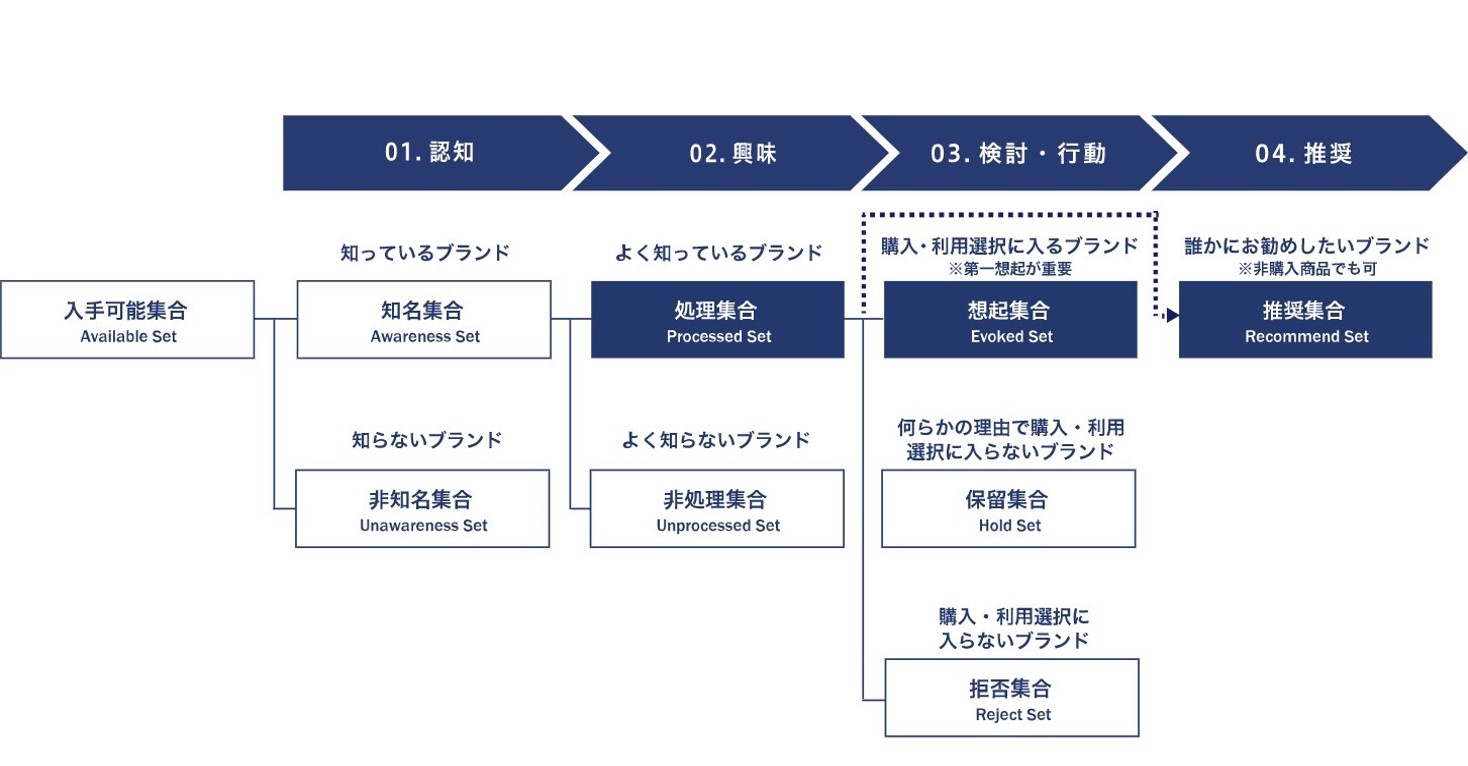

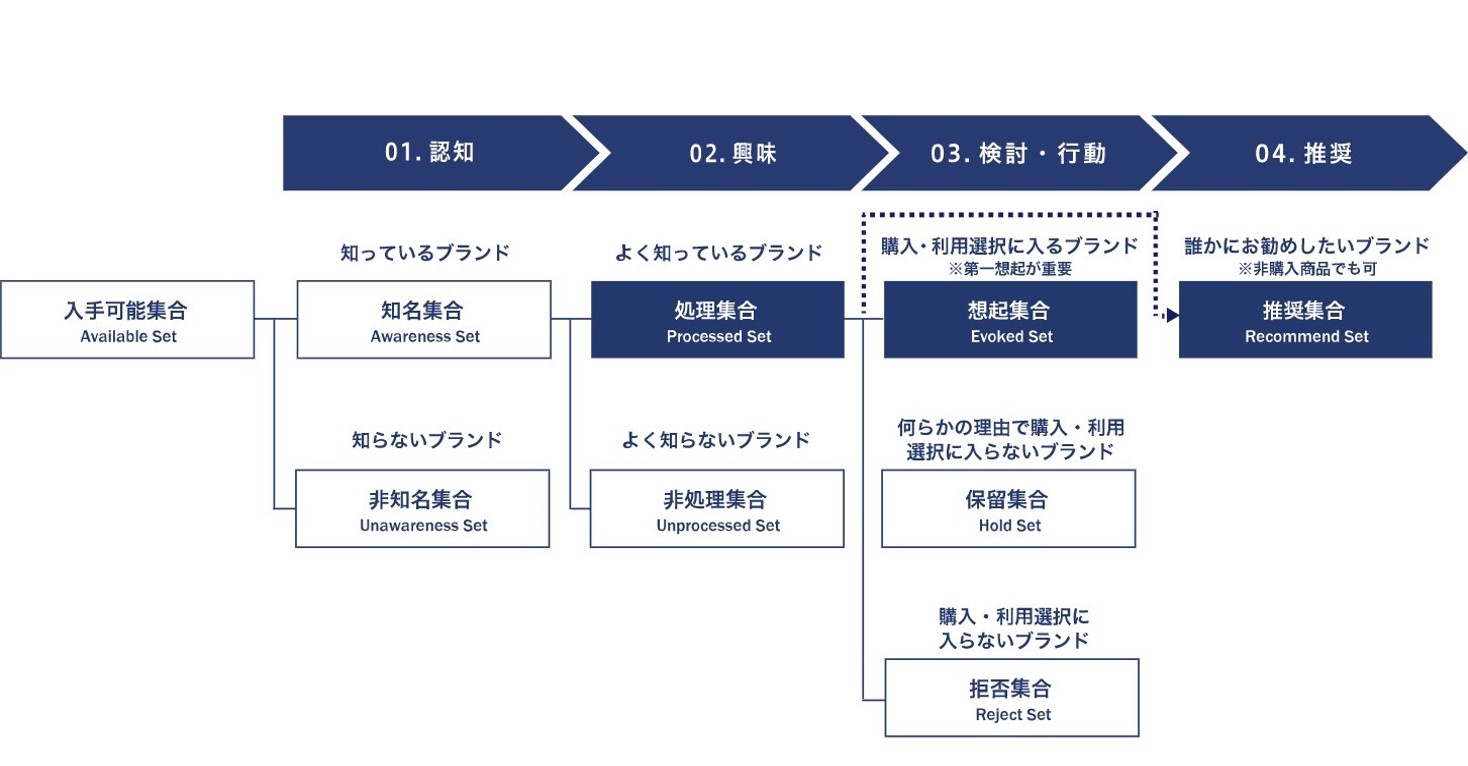

消費者は無意識のうちに頭の中でブランドを類型化しており、マーケティングではそれを「ブランド・カテゴライゼーション」という枠組みで整理します。

「ブランド・カテゴライゼーション」は次のように、分類されます。

クルマを例にすると、「入手可能集合」は世界中の全ブランドです。

クルマに興味があるかどうかもありますが、トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、マツダ、スバル、三菱自動車、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、シボレー、シトロエン、アルファ ロメオ……あたりは、知っているブランドとして名前があがるのではないでしょうか。これが「知名集合」。

しかし、具体的に車種名までよく知っているとなると、トヨタならプリウス、ホンダのヴェゼル、ベンツだったらSクラスやAクラス。でも、アルファロメオはちょっとわからない……というように絞られてきます。

よく知っているブランドが「処理集合」、具体的にはよくわからないブランドが「非処理集合」です。

そして、実際に買うとなったとき、現実的には「トヨタか日産かな」となる。それが「想起集合」。一方で、「ベンツは欲しいんだけど高くて買えない」というのが「保留集合」になります。

加えて、SNSがメディアとしての影響力を持つようになり、ネオマーケティングではオリジナルで「推奨集合」を新しく枠組みに入れています。

推奨集合は生活者が発信する、誰かにおすすめするブランドですが、自分で購入しているかどうかは関係ありません。

「自分には似合わないからベンツは買わないけれど、人にはおすすめしたい」というのは、推奨集合になります。

こうした、ブランド・カテゴライゼーションの中で、マーケティング上、とくに重要になるのが、「想起集合(evoked set:エボークトセット)」です。

消費者がものやサービスを買うときに、頭に思い浮かぶブランドにならなくては、はじまりません。この想起集合に関する調査――エボークトセット調査が、ブランド管理に有益な指標となるのです。

重要なのは「どう思ってもらうか」

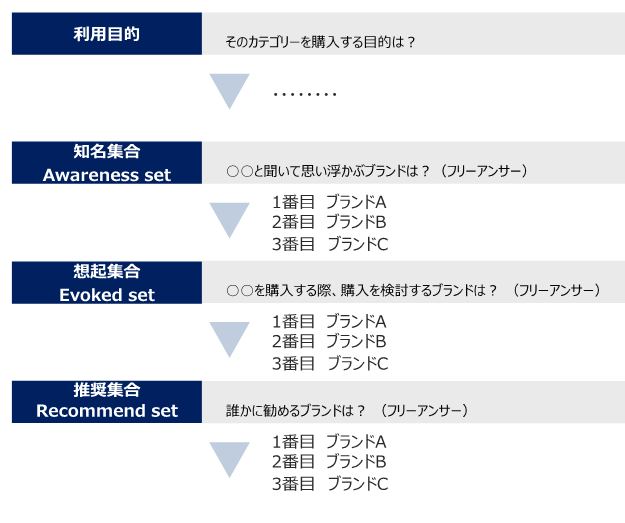

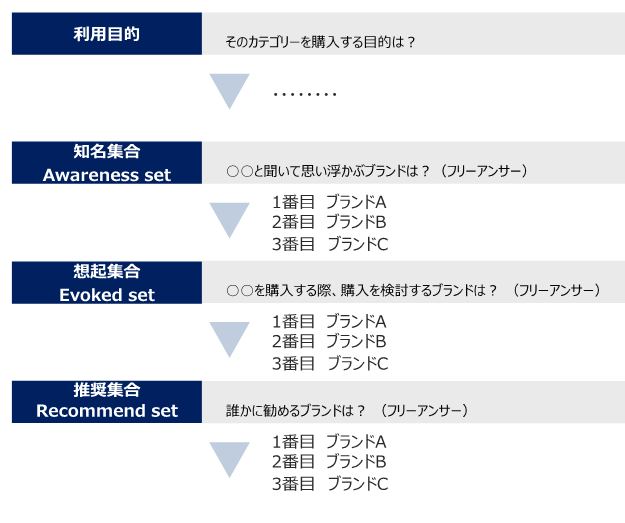

具体的にエボ―クトセット調査について、見ていきましょう。

エボ―クトセット調査では、そのカテゴリーを購入する「利用目的」を自由記述で答えてもらいます。そして、「知名集合」「想起集合」「推奨集合」について思いつくブランドを順番に挙げてもらい、1番目のブランドについてはその理由も聞き取ります。

「想起集合」「推奨集合」から、どこまで記憶されているかというブランド浸透度を確認。さらに、その理由から「ブランド連想ネットワーク」を把握することができます。ブランド連想ネットワークというのは、そのブランドがどういう印象で記憶されているか、ブランドを思い出させる理由です。

この「ブランド連想ネットワーク」と利用目的についてのフリーアンサーとを紐づけて見ていくことで、そのブランドが生活者にどんな言葉で記憶されているかが見えてきます。

それを、「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」と呼んでいます。CEPは、記憶からブランドを呼び起こすヒントのこと。そこに注力してコミュニケーションしていけばいいのです。

たとえば、「レッドブル」であれば、「翼を授ける」「若者」「力が湧く」「エナジードリンク」といったブランド連想イメージがあり、「元気を出したいとき(気分)」「出勤時に飲みたい(シーン)」「20代男性(ターゲット)」といったCEPがあります。これらをリンクさせて、マーケティングを展開していくというかたちです。

こうしたCEPの強化が奏功した事例のひとつが、マクドナルドでしょう。ご存じのように、マクドナルドは、ここ数年、ファミリー志向をより一層強く打ち出しています。

マクドナルドには「コスパがよい」「ラクしたい」「テイクアウトしたい」といったCEPがあるのですが、その中でもとくに「子どもが喜ぶ」「家族で楽しい時間」を強化しているわけです。

結果、同社はコロナ禍にあって令和2年12月期の連結決算で過去最高の営業利益を達成しました。新型コロナウイルスの影響で家族時間が長くなったとき、子どもと何か食べようというとき、マクドナルドが思い出されたわけです。

もともとブランドが持っているイメージとCEPがリンクできていれば、そこを強化する。リンクが弱いエントリーポイントは結合するなりして、生活者の強い記憶にしていく。具体的な施策へと落とし込みながら、ブランドを管理することができます。

重要なのは、「どう思ってもらいたいか」にあります。

エボークトセットに注目することは、どう思ってもらいたいか、ブランドを育ててい

く方向性を示す指針であり、きめ細やかなマーケティング活動を実施していくうえでの重要な指標になるのです。

ネオマーケティングは国内約2889万人のアンケート会員を保有するパネルネットワークを構築、ご希望の調査対象者にリサーチを実施することが可能です。

マーケティング課題を解決し、必要なデータを取得するための調査設計から、調査結果の活用まで、伴走してご支援しています。リサーチを起点に、デジタルマーケティング、PR、ブランディング支援も行っています。

まずはネオマーケティングのサービス資料をご覧ください。

← マーケティングコラム一覧に戻る