マーケティングの世界では「カテゴリー」という言葉をよく耳にします。

ただし、その意味合いは立場や目的によって大きく異なります。

そして今、「カテゴリーをどう捉えるか」は、選ばれるブランド戦略の出発点としてますます重要になっています。

それは、お客様の頭の中での認識を起点に「選ばれる仕組み」をつくるために、カテゴリーの捉え方そのものが戦略のスタート地点になるからです。

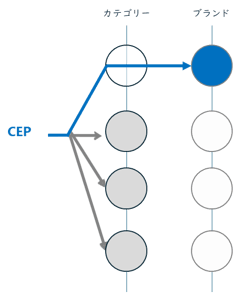

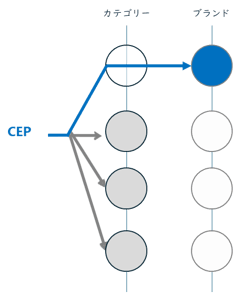

この記事では、生活者・小売業者・メーカーという三つの視点からカテゴリーを見直し、それらが「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」の設計にどう影響するのかを探っていきます。

※カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは、ある状況・場面で生活者が「何かをしよう」と思った瞬間に思い浮かべる商品群の入り口。

生活者の視点:目的(ジョブ)を基にした流動的なカテゴリー認識

お客様にとって、カテゴリーは単なる商品の区分けではありません。

「ある目的を達成するための手段の集まり」なのです。

クレイトン・クリステンセンのジョブ理論でも言われているように、人は「何かを解決したい」という目的(ジョブ)があって初めて商品を選びます。

例えば、朝の通勤中に「手軽にエネルギー補給したいな」と思った時、パンだけじゃなく、バナナやプロテインバー、飲むヨーグルトなど色々な選択肢が頭に浮かびますよね。

つまり、私たちの頭の中では、カテゴリーは状況や目的によって勝手に形作られているんです。

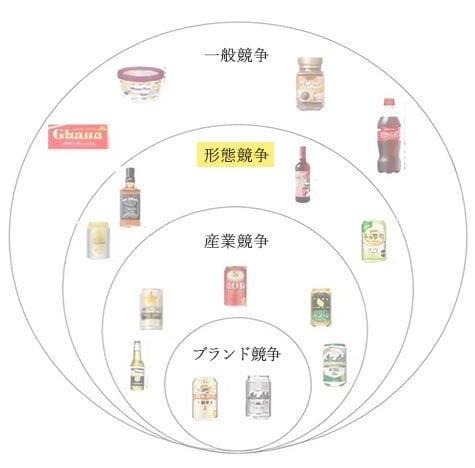

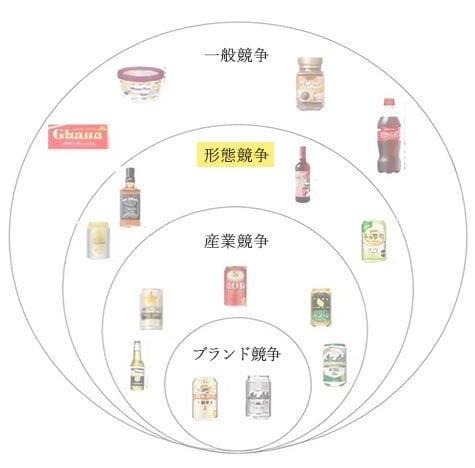

これはまさに「形態競争」の世界。異なる商品形態が、同じジョブを満たすために競い合っているのです。

このように、私たちの頭の中でカテゴリーは状況や目的によって柔軟に形成され、購買のきっかけ=カテゴリーエントリーポイント(CEP)を生み出しています。つまり、形態競争の中で「選ばれる想起」をどう取るかが、ブランドの勝負どころになります。

小売業者の視点:購買環境を最適化する「管理単位」としてのカテゴリー

一方、お店側からすると、カテゴリーは「売場運営の最小単位」であり、店内での最高の買い物体験を設計するための枠組みです。

カテゴリーマネジメントでは、それぞれのカテゴリーに売上や利益の目標を設定して、陳列や棚割りを通じて成果を最大化しようとします。

例えば「スナック菓子」というカテゴリーの中で、ターゲットやトレンドに合わせて商品を入れ替え、棚の魅力を保つわけです。

ここで起きているのは、同じ棚・同じ用途・同じタイミングでの産業競争・ブランド競争。

隣同士に並んだスナックが、価格、味、パッケージ、ブランドロイヤルティで競い合っています。

小売業者にとって、「選ばれる確率」を最大化するための棚設計こそが競争戦略の肝。ここに生活者のCEP視点を掛け合わせることで、「その時、その人にとっての正解」を提案できる売場が生まれます。

メーカーの視点:「市場そのもの」としてのカテゴリー戦略

メーカーにとって、カテゴリーは自社が戦う「市場の定義」そのものです。

どのカテゴリーで勝負するかは、ポジショニングを決める意思表示でもあります。

たとえば、レッドブルは「清涼飲料」ではなく「エナジードリンク」という新しいカテゴリーを作り、産業競争から一歩抜け出しました。

これはいわば「カテゴリーを再定義して競争軸そのものを変えた」成功例です。

さらに、明治のR-1や、ベビースターラーメンのように、既存カテゴリーの枠を超え、新しい使い方・価値を提案することで形態競争・ブランド競争にも強くなっていくことができます。

ただし、ここで注意したいのは、「つくったカテゴリー」が生活者の頭の中で認知されなければ意味がないということです。

つまり、メーカーが定義した競争軸と、生活者が日々行っている一般競争(どんな価値に時間・お金・意識を割くか)のズレをなくすためにも、カテゴリー理解は不可欠です。

なぜカテゴリー理解がマーケティングに不可欠なのか

生活者・小売業者・メーカー、それぞれの立場でカテゴリーの捉え方は違います。

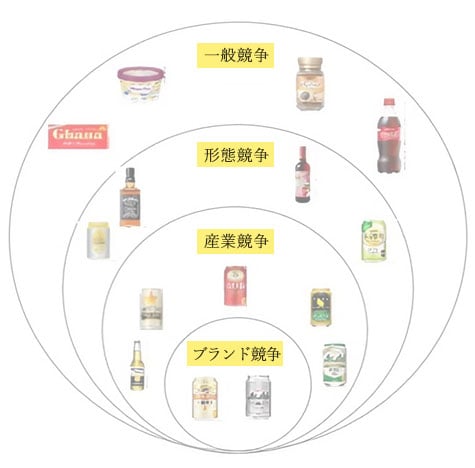

生活者:目的や状況に応じて柔軟にカテゴリーを構築(形態競争)

小売業者:店舗運営上の管理単位としてカテゴリーを活用(産業&ブランド競争)

メーカー:市場定義・競争軸設計としてカテゴリーを戦略化(全次元が該当)

この視点の違いをうまく接続することが、カテゴリーエントリーポイント(CEP)戦略の設計=選ばれる設計に直結します。

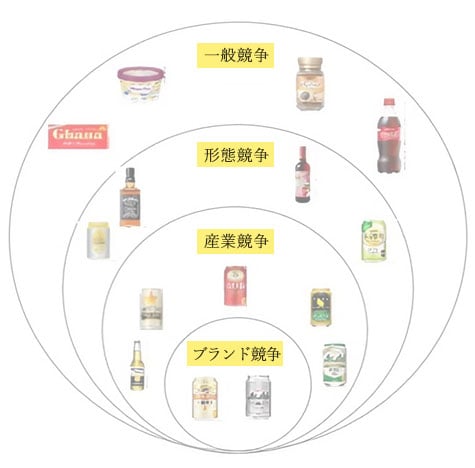

そしてこのとき、背景にあるのが「競争の4つの次元」です。

一般競争(時間・お金・注意力の奪い合い)、形態競争(異なる商品形態の争い)、産業競争(同カテゴリ企業の競合)、ブランド競争(感情的な結びつきの戦い)——それぞれの次元を意識することで、戦略設計はより立体的になります。

まとめ:カテゴリー理解は「選ばれる設計」の起点

「カテゴリーをどう定義するか」は、ただの分類の話ではありません。

それは、生活者の頭の中にどう入り込むか=想起の設計であり、選ばれるブランドになるための第一歩です。

消費者が持つ"目的起点"の認識を理解すること

小売の"買いやすさ"設計に対応すること

メーカーとして"市場を定義"し、差別化・独自化につなげること

だからこそ、ブランド理解やブランドユーザー理解に取り組む前に、カテゴリー理解とカテゴリーユーザー理解こそがマーケティング戦略の一丁目一番地。

この土台があってこそ、真に選ばれるブランド戦略が実現できるのです。

ネオマーケティングでは、有識者の参画を得て、「カテゴリー理解ラボ」を立ち上げました。 カテゴリーの再定義と競争軸の再構築を支援し、選ばれるブランドづくりを徹底的にサポートしていきます。

【リリース】カテゴリー理解ラボ(カテゴリー・パーセプション ラボ)発足のお知らせ

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000576.000003149.html

【有識者からのコメント】

Mizkan Holdings 執行役員 ZENB事業マーケティング &ダイレクトグループ 管掌

佐藤武さん Q.カテゴリー理解の重要性をどのように認識し、取り組んでいらっしゃいますか?

A.

人は1日に約3万5千回もの決断をしていると言われます。その膨大な決断を効率化するために、人は「カテゴリー」という括りを使っています。カテゴリーとは、過去の経験・知識・情報をもとに、選択を素早く、ストレスなく行うための“選択軸”なのです。たとえば、コラムで紹介した「エナジードリンク」も、ニーズに対してストレートでわかりやすい選択軸を可視化したことで、新たな市場=カテゴリーを確立しました。カテゴリーを明確に捉えることが、商品を選ばせ、買わせる原動力になっているのです。 だからこそ、カテゴリー理解はすべての出発点です。 カテゴリーエントリーポイント(CEP)の設計も、競合=置き換わりの構造理解も、すべてはここから始まります。ポジショニング設計、生活者の記憶に定着させるコミュニケーションデザイン、さらにはECチャネルにおける検索キーワードや獲得文脈の設計まで、カテゴリー理解なくして語れません。小売店頭における商品棚の分類も、マジョリティの頭の中に定着しているカテゴリーの反映です。だから、リテールチャネルを主戦場とするなら、棚の分類に沿ったPOP(Point of Parity)の設計も不可欠になります。 すべての戦略の根底にあるのは、生活者の「目的と手段」、「ニーズとウォンツ」の構造理解です。 これをもとに、よりわかりやすく、より共感される手段(=カテゴリー)を設計し、チャネル特性を踏まえて戦略に落とし込む。それこそが、マーケティングの勝ち筋だと考えています。