インサイトとは

ライター:中島 孝介

公開日:2022年05月11日

| 更新日:2025年08月26日

-

カテゴリー:

-

リサーチャーコラム

マーケティングリサーチ

インサイトについて

「インサイト」という言葉を、商品開発やコミュニケーションなどのマーケティング界隈で耳にする機会が非常に多くなっています。ですが、インサイトという言葉自体をどのように定義して会話をしているのかは人それぞれで違うケースが多々あるようです。インサイトという表現が抽象的・感覚的に使用されているケースが目立ちます。そのため会話が終わった後に、認識合っているのかな、、という状態になっていたり、なんとなく自身の中でこういうことだろうと自己完結で終わっているなんてことがないでしょうか。

仕事上で頻出するようになっているため、あらためてインサイトの定義を設定し、導出していくプロセスを提示する必要があると考えます。ですので、このブログはインサイトについてアカデミックな視点も取り入れつつのアプローチと、日々の考察・ケースを交えることでインサイトとはどういうことかをお伝えしていきます。

インサイトとは?

ここでは我々が考えるインサイトについて説明をいたします。ご自身の考えるインサイトと違うようであれば、何がどう違うのかを振り返る材料にしていただければと思います。まずはインサイトについて向き合い、立ち止まって考えていただくことが大切です。また考え方は違うと思っても内容自体にどこか参考になる部分があれば幸いです。

インサイト(insight)は日本語にすると洞察(力)、モノゴトの本質を見抜く力と訳されます。ではさらに踏み込んで「洞察」とは何かを調べてみます。

洞察:物事を観察して、その本質や、奥底にあるものを見抜くこと。見通すこと。とでてきます。

“物事の観察”とあります。すなわち、言語“だけ”ではわからない・判断が難しいことを観察を通じて情報を補強することで【本質は何か、奥底にあるものは何か】を導いていくことが洞察となります。直訳すればこれがインサイトです。

例をだして説明をします。洞察力の第一人者として架空の人物ではありますがシャーロック・ホームズがあげられます。難事件を推理で解決していく名探偵だということはご存知でしょう。

助手になるワトソン先生との最初の出会いで、ワトソン君をアフガニスタン帰りの軍医と見た目から当てます。色の黒い顔と手首の白さから日焼けであると判断し、季節的に日焼けをする場所(熱帯=当時戦争をしていたアフガン)という持っている情報から推論しています。(本当はもう少し細かい情報がありますがここでは本筋ではないので割愛)

小説ではありますが、わかりやすい洞察のケースです。ここでいえることは、観察した情報や持っている情報をつなぎ合わせ、一つの本質的な仮説を推論することが洞察力と考えていいでしょう。

シャーロックホームズをよく知らない方は、テレビ朝日のドラマ「相棒」の主人公、杉下右京をイメージするとよいかもしれません。探偵と刑事でなんとなく似ています。

共通しているのは、現場の観察情報や目撃者の話、自身の知識や持っている情報を統合して仮説を推論していくプロセスです。

ビジネス上でよく耳にするインサイトは、この洞察により創り上げた仮説推論に該当します。あくまで仮説、しかも潜在的なものであるため、正しいかどうかは実行してみないことには証明ができないものです。そこまでに出来るだけ“確からしさ”を高めていくことが重要となってきます。この確からしさを高めることについても、あらためて方法を説明していきます。

今回は、我々が以前行った商品開発のケースからインサイト探索の旅に出る案内をしていきます。

生活者の自宅に訪問をする観察調査というものがあります。調査の中では比較的労力がかかりますが、インサイト探索には最も適した調査手法です。そのためインサイトがテーマであるなら近道になるはずです。本来ならエスノグラフィックリサーチといわれる、調査対象者と“生活をともにする”くらいできると理想的ですが、実際はなかなかそうもいきません。比較的よく実施する観察調査は数時間程度のものです。それでも、観察をしないとインサイトを創り出すヒントを得るのは困難だと他の調査もよくしているため、非常に強く感じます。

カップ麺の商品開発

以前、カップ麺の開発としてカップ麺のエクストリームユーザーの自宅に訪問調査を行いました。(エクストリームユーザーについてはいずれ詳しく説明します。ここでは極端な思考・行動の持ち主とお考えください)

その人は、ほぼ毎日のようにカップ麺を食べています。共働きの公務員であり、決してお金がないわけではありません。カップ麺を毎日食べたくて食べているわけです。

ちなみにほぼ毎日カップ麺を食べている人は我々の調べでは0.9%と、100人に1人いるかどうかという極端な属性の人になります。なおかつ、定番のカップ麺を好み、日清のカップヌードルや赤いきつね、緑のたぬきのような誰もが知っている昔からある商品ばかり食べています。(ちなみに朝食はコンビニのおにぎりとかで、単身赴任で自炊はしていませんでした。キッチンは物置化していました)

一般的でわかりやすい行動をしている人ではなく、このような異端・異質な考え方や行動をしている人の自宅環境や行動、インタビューを通じてインサイトにつながる材料を集めていくことになります。

また、この人はカップ麺の食べ方が特殊です。お湯を入れて3分間待つのが一般的ですが、この人は約8分待ちます。麺にスープが染み込むのを待っているのです。時間は目安で、麺でスープが見えなくなるくらいが、この人にとっての食べ頃になります。

そして、麺を食べ終わると残ったスープは廃棄していました。また、かやくにもこだわりがあって、定番を購入しているわりにはスープとともに好きでないかやくは食べず廃棄してしまいます。つまり、かなり限られた同じ商品を毎日のように食べているわけです。

スープを残す理由をきくと、子供の頃から親にインスタントのスープは身体によくないという話をきいて今でもその記憶が無意識的に機能していて、なんとなく飲まないようにしているといいます。毎日カップ麺を食べている時点で身体にいい、悪いを語ることに矛盾を感じてしまいます。

(ちなみにこの矛盾点のWhyを洞察していくこともインサイトの材料として有効です)

それに8分も待ちますから麺にスープがひたひたに染み込んだ状態で麺を食べることにもなります。間接的にスープを摂取しています。

「毎日のようにカップラーメンを食べている」

「定番しか食べないこだわり(定番以外を認めない)」

「時々は新商品にも手をだすが、定着しない」

※容器形状にもこだわりがありますがここでは省略

「子どもの頃に身体に良くないと聞いて、今でもスープを捨てている」

「スープを麺から間接的に摂取している」

こういった観察情報やインタビュー情報からインサイトの仮説推論(アブダクション)を行います。

ワークショップで創り上げたインサイト

①定番へのこだわりがあるが、やはり飽きがくるので目新しいものにも時々手をだす。だが、これは定番がいいと自分が納得するための行動であり、定番がいいと思いたい。

②身体にいいものではないものを食べるのは気がひけるが、形をかえて摂取することには抵抗がない。

③親の言葉は残るものだが、自分の考えを優先して反抗することで自立心を今でも保つことができる。

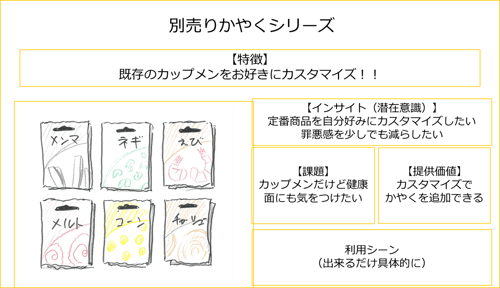

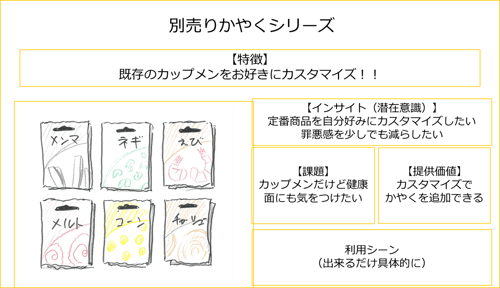

次にこのインサイトから商品のアイデアだしに進みます。アイデアだしの方法も数パターンあり、テーマによって変えていきますが、この時に創り上げたアイデアの一部が以下のようなものになります。

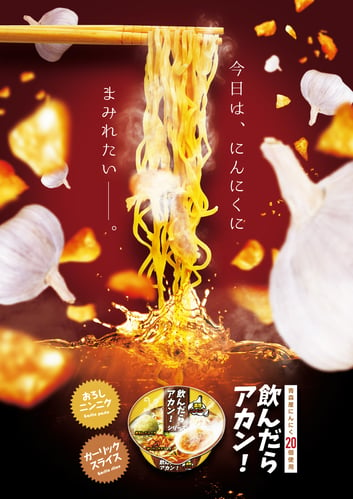

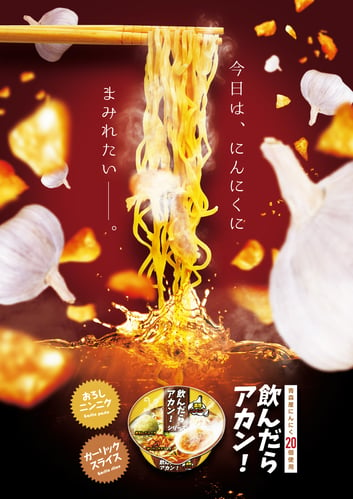

この後、ブラッシュアップするための検証調査を行い、ビジュアルコンセプトに落とし込んだものがこちら。

検証では、かやく自体が定番でないと意味がないという気づきから修正をかけたものです。

自主調査で実際の商品化はされてはいませんが、カップ麺を普段食べる人にこのコンセプトを見せると、多くの人が「ほしいね」、と言ってくれました。

インサイトから商品を創り上げるメリットとして、必ずしも新しい技術が必要なものにはならないことがあげられます。現在、市場に出回っている商品を少しズラして、新しい価値をもたらすことが出来る点にあります。

生活者起点でインサイトを探索し、世の中に新しい価値をもたらすことに是非、興味をもってもらえたら幸いです。

ネオマーケティングは国内約2889万人のアンケート会員を保有するパネルネットワークを構築、ご希望の調査対象者にリサーチを実施することが可能です。

マーケティング課題を解決し、必要なデータを取得するための調査設計から、調査結果の活用まで、伴走してご支援しています。リサーチを起点に、デジタルマーケティング、PR、ブランディング支援も行っています。

まずはネオマーケティングのサービス資料をご覧ください。

← マーケティングコラム一覧に戻る