顧客満足度を正しく評価し、サービス改善につなげるためには、適切な指標を設定するのが重要です。しかし指標の種類が多く、どれを選べばよいのか迷うケースもあるでしょう。

指標は、顧客の本音を可視化し、競争優位性を確立するためのツールです。KPI(重要業績評価指標)と組み合わせて活用すれば、売上やリピート率といったビジネス成果への影響も測定できます。

本記事では、顧客満足度調査(CS調査)でよく使われる指標の種類や相性の良いKPI、効果的な指標設定のポイントを詳しく解説します。

顧客満足度調査(CS調査)の指標が重要な理由

顧客の満足度を向上させたいと思っても、漠然とした感覚だけでは、どこを改善すべきか判断が難しくなります。そこで重要になるのが、顧客満足度を数値化し、客観的に評価できる指標です。なぜ指標が重要なのかを2つの観点から解説します。

顧客の本音を数値化できる

顧客満足度調査(CS調査)の指標が重要なのは、顧客の本音を数値化できるからです。「なんとなく満足している」「ちょっと不満がある」というように、顧客が特定の商品・サービスに対して曖昧な評価をしているケースは珍しくありません。

つい感覚的に捉えがちな話ですが、具体的な施策を考えるには、顧客満足度を数値化して客観的に分析するのが重要です。指標を活用すれば、スコアを見て「どこに改善の余地があるのか」「どの施策が効果的か」 を明確にできます。

競争優位性を確立できる

顧客満足度調査(CS調査)の指標は、競争優位性を確立できるという意味でも重要です。市場が成熟すると、価格や機能だけでは競争優位性を確立するのが難しくなります。そこで重要になるのが、顧客体験(CX)を継続的に改善し、ブランドの価値を高めることです。

NPS®やCSIといった指標を定期的に測定し、改善を重ねれば、ブランドの独自性を打ち出せるようになります。そうなれば、長期的なブランドの信頼獲得にもつながるでしょう。

顧客満足度調査(CS調査)で活用する指標

「顧客満足度を測る」と言っても、そのアプローチはさまざまです。たとえば「このブランドを友人にすすめたいか?」と聞くのと、「サービスの利用にどれくらい手間がかかったか?」と聞くのとでは、得られるデータの種類がまったく異なります。

顧客満足度を正しく把握するには、目的に合った指標を選ぶのが重要です。ここから顧客満足度調査で活用する指標を7つ紹介します。

■NPS®(ネットプロモータースコア)

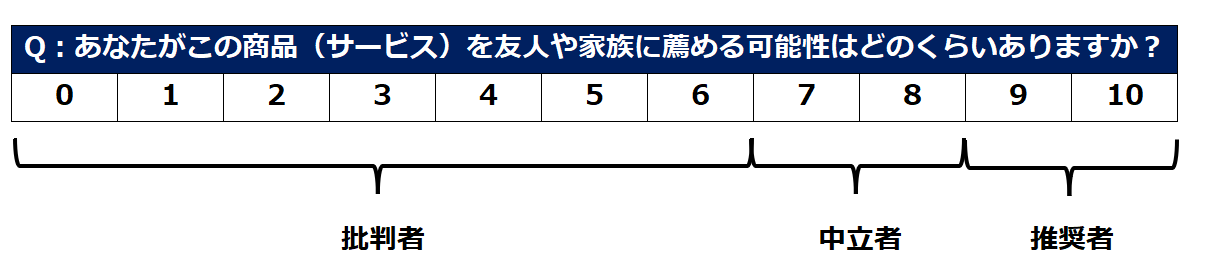

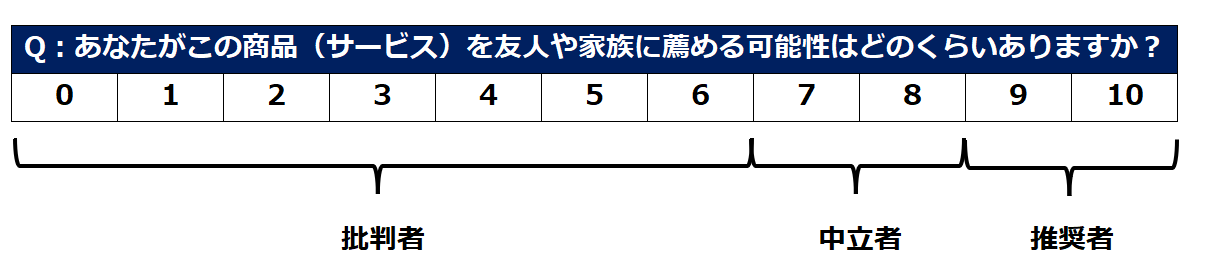

NPS®は、「顧客のロイヤルティ」を測る指標です。「この商品/サービスを友人や同僚にどの程度おすすめしますか?」という質問に対して、0~10の11段階で評価してもらい、スコアを算出します。

以下の3つのグループに分け、推奨者の割合(%) - 批判者の割合(%)で計算すると、スコアが出ます。

・推奨者(9~10):積極的に商品やサービスを推奨する顧客

・中立者(7~8):満足しているが、積極的には推奨しない顧客

・批判者(0~6):不満を持っており、ネガティブな口コミをする可能性がある顧客

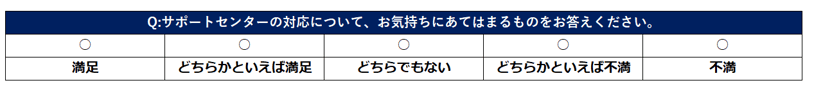

■5段階による満足度評価

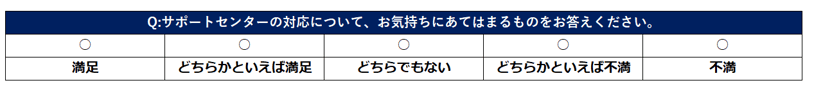

こちらもNPS同様、顧客満足度調査に頻繁に採用される指標で、不満~満足を5段階で評価してもらいます。

場合によって項目は「不満~満足」の限りではありません。また、「非常に満足~非常に不満」といった選択肢も見受けられますが、「非常に」といった表現を用いると回答者が「そこまで思っていない」と考えて回答結果にバイアスが発生する場合があります。そのためネオマーケティングでは、上図のような表現を推奨しています。

■NRS(ネットリピータースコア)

NRSは、顧客が企業やブランドとの関係をどれだけ継続したいと考えているかを測る指標 です。NPSが「推奨したいか」を問うのに対し、NRSは「今後も関係を維持したいか(継続したいか)」に焦点を当てています。

NRSは、BtoBビジネスやサブスクリプションサービスのように、継続的な取引や長期的なエンゲージメントが重要な業界で効果を発揮します。また、NPSと組み合わせれば、顧客ロイヤルティをより正確に分析できるのも大きな特徴です。

■CES(Customer Effort Score:顧客努力指標)

CESは、顧客が目的を達成するまでにどれだけの労力をかけたかを測る指標です。

CESでは、「この商品・サービスの利用(または問題解決)はどれくらい簡単でしたか?」 という質問を1〜7のスケールで評価します。たとえば「問い合わせ対応がスムーズだったか」「トラブルが解決するまでに手間がかかったか」 など、顧客が感じる負担を可視化できます。

顧客満足度が高くても、手間がかかるサービスは長く使われません。スムーズな顧客体験を重視しているのであれば、積極的に活用したい指標です。

■CSI 、JCSI

CSIは、米国を中心として世界で広く使われる顧客満足度の指標で、複数の業界・企業を比較するための基準となるものです。ミシガン大学で1994年に生み出されたACSI(American Customer Satisfaction Index)がベースとなっています。

一方、JCSIは、CSIの日本版です。「顧客満足度(CS)」「知覚品質(品質の評価)」「知覚価値(コストパフォーマンス)」「推奨意向(口コミ・リピート意向)」「ロイヤルティ(継続利用意向)」「顧客期待(企業イメージ)」の6つを測定します。

■CSAT(顧客満足度スコア)

CSATは、特定の商品やサービスに対する満足度を測る指標です。シンプルな質問で顧客の評価を数値化できるため、多くの企業で活用されています。

基本的な質問は、「この商品・サービスにどのくらい満足しましたか?」 というもので、1〜5や1〜10のスケールで評価を求めます。「満足」「非常に満足」と回答した割合を全体の回答数で割って算出するのが一般的です。

短期的な満足度を測るのに適しており、購入直後のアンケートやサポート対応後のフィードバックなどでよく使われます。

■CRR(Customer Retention Rate:顧客維持率)

CRRは、一定期間内にどれだけの顧客が継続して商品やサービスを利用しているかを示す指標です。計算式は、以下のとおりです。

(期間終了時の総顧客数 - 期間中に増えた新規顧客数) ÷ 期間開始時の既存顧客数 × 100

新規顧客の獲得にはコストがかかるため、既存顧客を維持できれば、マーケティングコストを抑えながら安定した収益を確保できます。とくにサブスクリプション型のサービスでは、CRRの向上が事業の安定成長に直結するため、こちらがよく使われます。

顧客満足度調査(CS調査)の指標と関連するKPI

顧客満足度を数値化すれば、商品・サービスの改善点を明確にできますが、それだけでは十分ではありません。満足度の向上が、実際にビジネス成果にどう影響を与えているのかを測るには、KPI(重要業績評価指標)と組み合わせて分析する必要があります。

具体的にどのKPIが顧客満足度と深く関連しているのか、それぞれの指標を詳しく解説します。

■顧客数(新規・リピート)

一般的には、顧客満足度が高いほど新規顧客は増えやすく、リピーターも定着しやすいと考えられます。そのため「新規顧客数」と「リピート顧客数」は、顧客満足度の結果を反映する重要な指標です。

・新規顧客数:新しく商品・サービスを利用し始めた顧客の数

・リピート顧客数:過去に購入・利用した顧客のうち、再度利用している人の数

もし新規顧客が増えているのにリピート率が低い場合、「初回利用時の満足度は高いが、継続する理由がない」可能性があります。新規顧客の獲得だけでなく、満足度を高めてリピートを促す施策が、事業の成長には欠かせません。

■コンバージョン率(CVR)

コンバージョン率(CVR)は、訪問者のうち、実際に購入や申し込みに至った割合を示す指標です。CVRが高いほど、商品やサービスが顧客にとって魅力的であり、満足度も高い傾向にあると考えられます。

もしCVRが低い場合は、「商品の魅力はあるが、購入までの導線がわかりにくい」「購入・申し込みに不安を感じる要素がある」などの原因が考えられます。顧客満足度調査で不満点を特定し、それを改善することでCVR向上につながるかもしれません。

■リピート率

リピート率は、一定期間内に2回以上購入・利用した顧客の割合を示す指標です。リピート率が高ければ、顧客が商品やサービスに満足し、ロイヤリティ が向上していると判断できます。

しかし初回購入後のフォローが不足していたり、そもそも価格や品質に対する満足度が低かったりすると、リピート率が低くなります。クーポンやポイント制度の導入を検討するなど、原因を特定しつつそれに合った改善施策を実施するとよいでしょう。

■返品率・解約率(チャーンレート)

返品率・解約率(チャーンレート)は、それぞれ以下のように定義されます。

・返品率:購入後に返品された商品の割合

・解約率(チャーンレート):一定期間内にサービスを解約した顧客の割合

返品率や解約率が高いと、顧客満足度が低く、何らかの不満を抱えている可能性が高いと考えられます。

■LTV(顧客生涯価値)

LTV(顧客生涯価値)は、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす総利益を示す指標です。基本的な計算式は以下のようになります。

LTV = 顧客単価 × 粗利率 × 購買頻度 × 取引期間 - 顧客の獲得・維持コスト

LTVが高いほど、長期的に安定した収益が見込めます。顧客満足度やロイヤルティの向上施策が成功しているかを測る重要な指標です。

■顧客紹介数(リファラル数)

顧客紹介数(リファラル数)は、既存顧客が知人や友人を紹介し、新規顧客として獲得した数を示す指標です。リファラル数が多いほど、顧客満足度が高く、企業やブランドへの信頼が厚いと考えられます。

NPSと相関が強く、「推奨者(9〜10点をつけた顧客)」が多い企業ほど、自然とリファラル数も増える傾向にあります。

効果的な指標を選ぶ4つのポイント

NPS®やCSAT、LTVなど、顧客満足度を測る指標にはさまざまな種類があります。しかし指標を適当に選んでしまうと、「データは集まったのに、何を改善すればよいのかわからない」という状況に陥るかもしれません。以下、指標を設定する際のポイントを紹介します。

ポイント1.目的を明確にする

顧客満足度調査の指標を設定する際に最も重要なのは、「なぜこの指標を測定するのか」を明確にすることです。目的が不明確なままだと、データを集めても適切な施策につなげるのが難しくなります。

たとえば顧客満足度の向上や、中長期的なロイヤルティ向上を目的にする場合は、NPS®を測定が適しています。指標ごとに測定できる内容が異なるため、知識を整理しておきましょう。

ポイント2.継続的に測定できるようにする

顧客満足度の指標は、一度測定して終わりではなく、定期的に追跡・分析するのが重要です。単発のデータでは、改善の効果や市場の変化を把握できず、本当に顧客満足度が向上しているのか判断できません。

たとえばコンバージョン率(CVR)や顧客数であれば、毎月測定し、短期的な動向をチェックするとよいでしょう。「繰り返し測定すること」を前提にし、時系列で比較できるデータを蓄積していくと、指標を有効に活用できます。

ポイント3.競合や業界平均と比較する

顧客満足度調査の指標を設定する際は、競合や業界平均と比較するのも重要なポイントです。自社の指標だけを見ても、その数値が良いのか悪いのか判断が難しいケースがあるからです。

たとえばNPSは、業界ごとの平均値が算出されており、相対的に改善が必要かどうかを判断できます。CSATやLTVも、競合と比較すれば、どこに強みや課題があるのかをより明確にできます。

ポイント4.施策と連動させる

施策と連動させるのも重要です。指標を測定すること自体が目的になると、データを集めるだけで終わってしまい、具体的な改善につながりません。たとえば以下のような改善策があります。

・NPS®が低い→カスタマーサポートの強化、ロイヤルティプログラムの導入

・LTVが低い→クロスセル・アップセル施策の強化、定期購入の促進

・リピート率が低い→クーポンやポイント制度の導入

指標を測る目的は、あくまでも「施策を立案・実行するため」 という視点を持ちましょう。

まとめ

顧客満足度調査(CS調査)の指標には、NPS®やCSAT、LTVなどさまざまな種類があります。それぞれ測定できる内容が異なるため、「何を知りたいのか?」を明確にし、目的に応じて適切な指標を選ぶのが重要です。

指標の数値を単に追うのではなく、KPIと組み合わせて分析し、具体的な施策につなげる意識も忘れてはなりません。指標の設定や活用方法を工夫しながら、自社のビジネスに適した顧客満足度調査(CS調査)を実施しましょう。