「顧客満足度は高いはずなのに、なぜリピーターが増えない?」という悩みを持っている方もいるのではないでしょうか。従来の満足度調査では見えにくい部分に対応できるのが、NPS®と呼ばれる指標です。

本記事では、NPS®の概要や算出方法、顧客満足度との違い、活用するメリットや課題、導入時のポイントまで詳しく解説します。NPSを正しく活用し、顧客ロイヤルティの向上につなげましょう。

顧客満足度調査におけるNPS®とは

「この商品、誰かに勧めたい!」と思う顧客が多いほど、企業の成長につながる可能性は高まります。

従来の顧客満足度調査は、「満足か不満か」を測るのが主流でした。しかし現代では、NPS®を活用すれば、顧客がブランドをどれだけ推奨したいかを数値化できます。

NPS®の概要

NPS®(ネットプロモータースコア)は、顧客が企業やブランド、商品・サービスをどれくらい他者に推奨したいかを数値化する指標です。2003年にベイン・アンド・カンパニーのフレッド・ライクヘルド氏が中心となって提唱されました。

NPS®を活用すれば、「満足しているだけの顧客」と「実際にブランドを広めてくれる熱心な支持者」を区別できるため、マーケティングやカスタマーエクスペリエンス(CX)の改善に役立ちます。

NPS®を取り入れる目的

NPS®を取り入れる目的は、主に「企業の成長指標として使うため」「独自化を図れるポイントを見つけるため」の2つです。

NPS®は、リピーター獲得や新規顧客増加と密接に関係しており、売上・事業成長と強い相関があるとされています。そのため、企業の成長指標として活用されるのが一般的です。

さらには業界ごとのベンチマーク(基準値)を比較して、自社が市場でどの位置にいるのかを把握するなど、独自化を図れるポイントを見つけるために導入されるケースもあります。

NPS®の算出方法

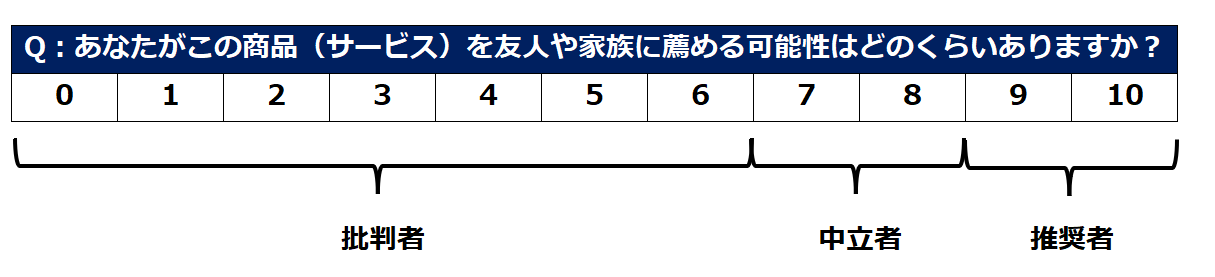

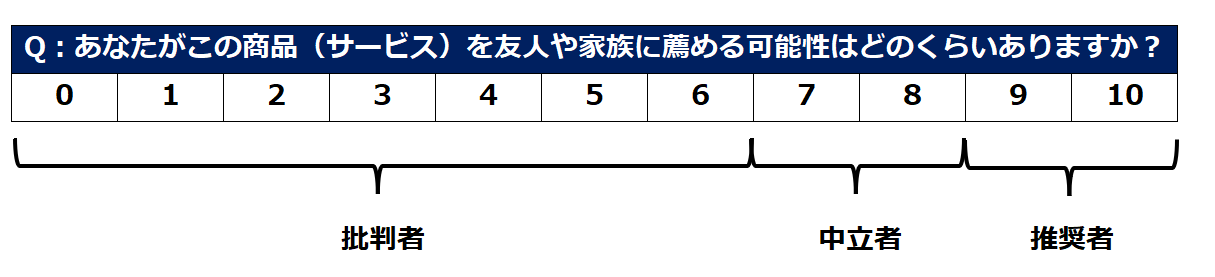

まずは、「この商品/サービスを友人や同僚に進める可能性はどれくらいありますか?」という質問に対して、0〜10の11段階で評価してもらいます。

その後、回答者を以下の3つのグループに分けます。

• 推奨者(9~10):積極的に商品やサービスを推奨する顧客

• 中立者(7~8):満足しているが、積極的には推奨しない顧客

• 批判者(0~6):不満を持っており、ネガティブな口コミをする可能性がある顧客

計算式は、「推奨者の割合(%) - 批判者の割合(%)」です。

【具体例】

• 9~10点をつけた推奨者が20%

• 7~8点をつけた中立者が30%

• 0~6点をつけた批判者が50%

推奨者(20%) - 批判者(50%) = NPS® -30

顧客満足度とNPS®の違い

「このサービスには満足しているけど、他の人に勧めるかと言われると微妙かも…」というように、顧客が「満足している」ことと「推奨したい」ことは必ずしも一致しません。NPS®は、単なる満足度を表す指標とは別物です。

NPS®は顧客満足度調査の一部として活用されるケースが多く、どちらか一方を選ぶのではなく、併用することでより深い分析ができます。以下、顧客満足度とNPS®の違いを解説します。

測定する対象

まず、顧客満足度とNPS®は、測定する対象が異なります。

顧客満足度調査では、「この商品・サービスに満足しましたか?」と直接的に利用体験の評価を聞くケースが多いでしょう。

しかしNPS®は、「この商品・サービスを他者にどれくらい勧めたいか?」という感情的な部分や、長期的なロイヤルティを評価するのに役立ちます。

スコアの算出方法

スコアの算出方法の面で違いがあります。顧客満足度は「5段階評価」や「満足・不満足」の割合で算出されるケースがほとんどです。

しかしNPS®は、前述のように「推奨者」「中立者」「批判者」に分類してスコア化します。推奨者と批判者のバランスを取ったスコアを算出できるため、顧客満足度とはまた違った考察が可能です。

スコアの活用方法

顧客満足度とNPS®では、スコアの活用方法も異なります。顧客満足度調査は、「特定の商品・サービス・店舗・サポート」などの個別の施策を評価し、短期的な改善に役立てるケースが多いでしょう。

しかしNPS®は、企業の顧客ロイヤルティやブランドの強さなど、長期的な改善に使われるケースが一般的です。

顧客満足度調査でNPS®を活用する3つのメリット

「顧客満足度は高いはずなのに、リピーターが増えない」という悩みはよくあります。一般的な顧客満足度調査だけでは、「実際にブランドを推奨してくれる人」 と 「満足はしているが、とくにこだわりがない人」 を区別することが難しいからです。

NPS®を活用すれば、顧客ロイヤルティを数値化しつつ、さまざまな改善に役立てられます。顧客満足度調査でNPS®を活用するメリットを3つ紹介します。

メリット1.顧客ロイヤルティを数値化できる

NPS®のメリットは、顧客ロイヤルティを数値化できる点です。「この商品、満足しているけど、わざわざ誰かに勧めるほどではないな」という心理は、従来の顧客満足度調査では捉えきれません。

NPS®を活用すれば、「推奨したい」という行動につながる意欲を数値化できるため、リピーターの増加や企業の成長との相関を分析しやすくなります。「満足している」だけではなく、「本当にファンになっているのか?」 を知るために欠かせないのがNPS®です。

メリット2.改善すべき顧客層(批判者)を特定できる

改善すべき顧客層(批判者)を特定できるのも、NPS®を活用するメリットです。算出方法で紹介したように、NPS®は顧客を 「推奨者」「中立者」「批判者」 の3つに分類するため、どの層の対応を優先すべきかが明確になります。

たとえば批判者(0〜6点) の割合が高い場合、彼らの意見を分析し、不満の原因を解決すれば顧客離れを防ぎやすくなります。

メリット3.継続的な顧客体験の改善に活かせる

継続的な顧客体験の改善に活かせるのも大きなメリットです。新しいサービスを導入したり、改善策を実施したりしても、その結果を正しく測定できなければ次のアクションにつなげられません。

NPS®は、顧客体験(CX)の変化をトラッキングし、施策の効果を客観的に評価するのに役立ちます。感覚ではなくデータに基づいて顧客体験を最適化するのは、まさにNPS®の得意とするところです。

顧客満足度調査でNPS®を活用する際の3つの課題

NPS®は、顧客のロイヤルティを数値化できる便利な指標ですが、それ単体では具体的な改善策を導き出せないケースもあります。顧客満足度調査でNPS®を活用するには3つ課題が存在することを認識しましょう。

課題1.NPS®だけでは「具体的な改善点」がわからない

NPS®は、「このブランドをどれくらい他者にすすめたいか」 を数値化する指標ですが、そのスコアがなぜ上がったのか(または下がったのか)までは直接示してくれません。

たとえばNPS®が0から-10に低下しても、その事実がわかるだけです。「価格の高さが問題なのか」「カスタマーサポートの対応が悪かったのか」「最近のサービス変更が不評だったのか」 といった具体的な原因は、スコアからは判断できません。

NPS®を効果的に活用するには、「なぜこの評価をしたのか?」 を深掘りする追加の質問や自由回答欄、インタビューなどを組み合わせる必要があります。

課題2.「中立者」の意見が見えにくい

「中立者」の意見が見えにくいのも課題です。NPS®では、顧客を 「推奨者(9〜10点)」「中立者(7〜8点)」「批判者(0〜6点)」 に分類するものの、中立者はスコアに直接影響を与えません。

企業としては、中立者を推奨者に引き上げるべきですが、NPS®だけではそのポイントが見えにくいという問題があります。

課題3.地域や業界によってスコアが大きく異なる

地域や業界によってスコアが大きく異なるのも、NPS®の課題とされています。たとえば日本の消費者は 「10点満点」よりも「8点くらいが妥当」と考える傾向が強いため、NPS®スコアが欧米より低くなりがちです。

国だけでなく、業界によってもNPS®の平均値が異なります。競合と比較しないと、自社のNPS®が高いのか低いのか判断しにくい面があるため、事前にさまざまな情報を収集するコストは避けられません。

顧客満足度調査で効果的にNPS®を活用する5つのポイント

NPS®は、正しく運用しなければ、単なる「データの収集」で終わってしまいます。重要なのは、NPS®の結果をどう活かし、具体的な改善につなげるかです。NPS®を効果的に活用するために重要な5つのポイントをお話しいたします。

目的を明確にし、適切なKPIを設定する

NPS®を導入する際、まず大切なのは、「何のためにNPS®を活用するのか?」を明確にすることです。たとえば「リピーターを増やす」 という目的でNPS®を活用する場合、「スコアを-30から-10に改善する」 など具体的なKPIを設定すれば、進捗を測りやすくなります。

目的に合ったKPIを設定することで、NPS®の数値が改善した際のビジネスへの影響も明確になるわけです。

質問内容をシンプルに設計する

質問内容をシンプルに設計するのも重要です。NPS®は 「この商品/サービスを友人や同僚に進める可能性はどれくらいありますか?」 というシンプルな質問で構成されており、これだけでは「なぜそう思ったのか?」という理由まではわかりません。

そのため、効果的な調査を行うためには、補足的な質問がいくつか必要です。ただし、質問が多すぎると回答率が低下するリスクがあります。短時間で答えられるシンプルな設計を心がけましょう。

中立者(7~8点)の意見も活用する

NPS®を導入する際は、中立者(7〜8点)の意見も積極的に活用しましょう。

NPS®のスコア計算では、「推奨者(9〜10点)」と「批判者(0〜6点)」のみが考慮され、「中立者(7〜8点)」の意見は数値に反映されません。 しかし実際には中立者こそ、ちょっとした改善でリピーターや推奨者に変わる可能性が高い層です。

そこで重要なのが、「もう一歩で推奨者になるには何が必要か?」 を質問し、改善のヒントを得ることです。「中立者を推奨者に引き上げる視点」 を持てると、より効果的な顧客満足度向上につなげられます。

ある程度の回答数を確保する

NPS®は、顧客ロイヤルティを数値化する指標ですが、その信頼性を高めるには十分なサンプル数(回答数)を確保するのが不可欠です。回答数が少ないと、たまたま評価が高い人・低い人の意見に大きく左右される可能性があります。

たとえば「10人のうち1人が不満を持っている」場合と、「1000人のうち100人が不満を持っている」場合では、同じ割合でもデータの安定性がまったく異なります。適切なサンプル選定や、回答しやすい仕組みづくりなど、十分な回答数を集めるための施策も意識しましょう。

NPS®の結果を社内で共有し、分析・改善を行う

NPS®の結果を活かすには、組織全体で共有し、具体的な改善につなげるのが重要です。調査結果を経営層だけでなく、現場の担当者とも共有すれば、日々の業務レベルでの改善アクションにつなげられます。

たとえばカスタマーサポートのNPS®が低い場合、サポートチームと具体的な課題を分析し、対応スピードの改善やFAQの充実を検討するといった形で実際の施策に落とし込めます。定期的に調査・分析を行い、PDCAを回しながら改善を続けましょう。

顧客満足度調査・NPS®に関するよくある質問(FAQ)

最後に、顧客満足度調査・NPS®に関するよくある質問(FAQ)を紹介します。

Q.NPS®スコアの平均値はどれくらい?

業界にもよりますが、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社などが公表しているデータによれば、日本では一般的に0〜-50の範囲に収まることが多いとされています。日本の消費者は 「10点満点」をつけにくい傾向があり、NPS®が低く出やすいのが特徴です。

一方で、欧米では+30~+50以上のスコアを記録する企業もあります。

Q.高いNPS®スコアを実現するには?

NPS®スコアを向上させるには、「推奨者(9~10点)を増やすための施策」「批判者(0~6点)を減らすための施策」に分けてアプローチします。

前者であれば、顧客との接点を増やしたり、強みを伸ばしてファンを育成するなどの方法があります。たとえばSNSやコミュニティを活用し、ブランドとのつながりを強化するのは、よく使われる手法です。

後者であれば、不満の原因を特定し、改善を行うなどのアプローチが基本です。たとえば「価格が高い」という声が多ければ、割引制度やサブスクリプションプランを検討します。

Q.NPS®の改善にはどれくらいの時間がかかる?

商品・サービスの品質向上、カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上、口コミ促進などの施策の効果が出るには、年単位の時間がかかります。顧客が企業やブランドに対して信頼感や愛着を持つには、継続的な良い体験の積み重ねが必要になるからです。

NPS®を活用する際は、中長期的に物事を考える姿勢が求められます。

Q.NPS®調査結果をどのようにビジネスに活かせる?

NPS®の結果を「スコアが上がった」「下がった」と確認するだけでは、ビジネスの成長にはつながりません。重要なのは、データを実際のマーケティング施策や顧客体験の向上にどう活用するかです。

たとえばNPS®が高い「推奨者(9〜10点)」の顧客には、レビュー投稿を依頼すれば、新規顧客獲得の促進につなげられます。一方で批判者(0〜6点)の顧客には、具体的な改善策を講じることで、離脱を防ぐだけでなく満足度の向上を実現できます。

まとめ

NPS®を活用する際は、「批判者(0〜6点)」の不満を減らし、「中立者(7〜8点)」を推奨者に引き上げる施策を意識するのが重要です。そのためにも、適切な質問設計や十分な回答数の確保、社内での共有・分析の徹底が求められます。

NPS®は単なる数値ではなく、顧客との関係性を深め、事業の成長につなげるための指標です。 うまく活用し、顧客ロイヤルティを高める戦略に役立てましょう。