カテゴリーエントリーポイントは、消費者がブランドを思い出すきっかけとなるポイントであり、消費者が想起しやすいブランドを目指すための基盤です。

例えば「炭酸飲料」と聞いて最初に「コカ・コーラ」を思い浮かべた場合、コカ・コーラは炭酸飲料というカテゴリーにおいて第一想起を獲得したブランドです。

このように自社のブランドが消費者の第一想起に位置付くことは、競争優位性に繋がります。

ネオマーケティングでは独自にカテゴリーの想起ブランド集合(=エボークトセット)を調査しています。

ネオマーケティングのエボークトセット調査レポートを見る調査を進める中で、いかなるジャンルでも生活者が購入行動をする際、頭に思い浮かべるブランドはどんなに多くても2個以下である、という興味深い事実が明らかになりました。よく見知ったカテゴリーにおいてはもっと数を思いつく場合があるかもしれませんが、多くの人が瞬発的に思いつくのはたった2個以下です。

つまり、カテゴリーエントリーポイントを活用して想起を得たとしても、ブランドが想起集合のトップ2に入らなければ購買競争において優位性を担保することが難しくなります。

そこでランチェスター戦略(弱者の戦略)に基づき、トップブランドと中堅ブランドではカテゴリーエントリーポイントの扱いを変えていかなければなりません。

トップブランドは市場の広範囲で想起されるエントリーポイントを数多く持つ一方、中堅ブランドは特定のニッチなエントリーポイントに焦点を当てることで競合との差別化を図ります。

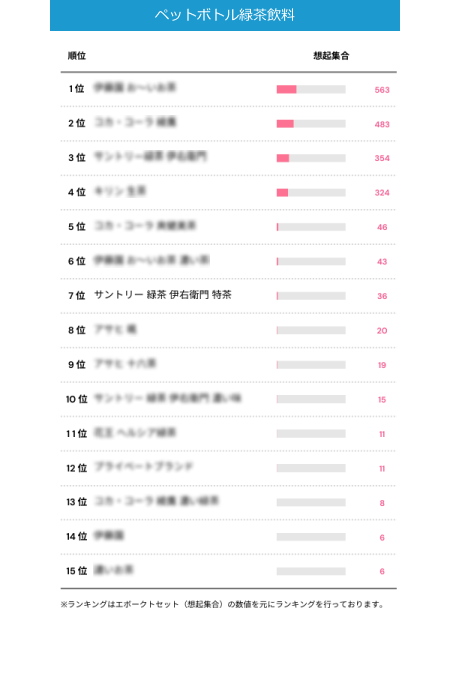

たとえば弊社で行った緑茶飲料のエボークトセット調査の結果を比べてみます。

こちらの2つの表の「サントリー 伊右衛門 特茶」に注目してみましょう。通常のペットボトル緑茶の調査においては、7位とトップブランドには遠く及ばない順位にも関わらず、トクホ飲料のカテゴリーで見ると見事第一想起を獲得しています。

「緑茶」というカテゴリーではトップ2には手が届かないからこそ、「トクホ飲料」というエントリーポイントに焦点を当て差別化する戦略が成功しました。

各ブランドは自らの戦略に合わせたカテゴリーエントリーポイントを構築しながら、より効果的な市場へアプローチしていくことが重要です。

前述の通り、ブランドが消費者に想起されるために、まずは「エボークトセット」と呼ばれる消費者の候補ブランドの集合に入ることが必要不可欠です。

カテゴリーエントリーポイントを戦略的に構築することで、自社ブランドがエボークトセットに入りやすくなり、購買のきっかけを増やせます。

ネオマーケティングでは業界に先駆けて、早稲田大学の恩蔵教授と共同でエボークトセットに関する研究を開始し、カテゴリーエントリーポイントの重要性に関する知見を深めています。

ネオマーケティングでは独自にカテゴリーの想起ブランド集合(=エボークトセット)を調査しています。

ネオマーケティングのエボークトセット調査レポートを見るこうして新たに創出されたカテゴリーエントリーポイントによって消費者がブランド認識を変える「パーセプションチェンジ」が進み、ブランドの独自化が促進されます。

消費行動の根底にある顧客インサイトを活用し、カテゴリーエントリーポイントを通じてブランドの新たな価値を提示することで、競争優位性の確立に役立ちます。